甘松是喜马拉雅地区特有珍贵药用植物,是藏药、印度阿育吠陀医药和尼泊尔草药系统重要原料,市场需求和国际贸易量逐年增长。不可持续的采挖行为导致尼泊尔地区甘松自然种群数量急剧下降,2015年被IUCN列为“极度濒危”;2023年《中国生物多样性红色名录-高等植物卷2020》将其评估为“近危”。此外甘松被列入CITES附录II,国际贸易受到严格监管。这表明全球对甘松广域的资源现状存在认知差距,缺乏全面的资源现状认识、完整的采集贸易信息和切实的在地生计采挖联系,制约了其可持续利用与保护。

项目组已厘清阿坝州甘松资源分布、采挖习惯和贸易现状,模拟了其全国潜在适生区。为全面了解甘松在中国的资源储量、采挖现状及传统知识,本项目拟选取四川阿坝与甘孜州,甘肃临夏与甘南州,青海果洛与玉树州等主要分布区。通过实地调查、文献分析、社区访谈和模型模拟等方法,重点研究甘松自然种群分布、群落结构及生境特征,结合地方生计、传统知识和市场贸易数据,评估其可持续发展制约因素,推动构建兼顾自然生态和社会生态的甘松可持续采集与管理指南,为地方和国家林草局、国家濒科委编制类似药用植物可持续采集指南提供数据支撑、案例支持和科学依据。

本页图片均由项目团队提供,版权属于项目团队

甘松

Nardostachys jatamansi

甘松资源系统性调查、可持续评估与区域化管理指南制定

项目编号

2025010661B

项目类型

笃行计划项目(团体类)

项目申请资金总额

99999.99 元

项目计划配套总额

31416.89 元

项目执行周期

2025-04 至 2026-03(第1年)

项目执行人

杨永川(重庆大学)

受益生态系统类型

草原、草甸

保护议题

推动社区参与保护

农林渔业的可持续管理

农林渔业的可持续管理

涉及省份及自治区

四川

涉及生物多样性保护优先区

岷山—横断山北段区

项目摘要

资助理由

甘松(Nardostachys jatamansi)是喜马拉雅地区特有的珍贵药用植物,广泛分布于印度、尼泊尔、不丹以及中国西南地区。其生长环境颇为独特,多见于海拔 3300 - 5200 米的草原、灌丛、高山草甸与沼泽草甸之中。在我国,甘松是藏医与中医常用药材,其根状茎及其加工副产物不仅在药用领域发挥着重要作用,还被广泛用作香料。

然而,在全球范围内,由于贸易需求逐年攀升,甘松遭到过度采集。同时,放牧活动以及栖息地丧失等间接威胁,致使其种群数量持续减少,印度和尼泊尔受此影响尤为严重。过去 10 年间,印度喜马拉雅地区的甘松野外种群数量锐减幅度超过 80%。鉴于此,甘松被列为CITES公约附录II物种,其国际贸易受到管控。国际自然保护联盟(IUCN)于 2015 年也将甘松列为 “极危” 物种。2021 年,甘松被纳入我国国家重点保护野生植物名录。但在 2023 年发布的《中国生物多样性红色名录 - 高等植物卷 2020》中,甘松又被评估为 “近危” 物种。目前,我国针对甘松自然种群的分布范围、资源总量、受威胁现状、与社区文化和经济相关性等的研究相对不足,既无法准确评估甘松的采集利用状况及其可持续性,也缺乏相应数据来有针对性地、分区域地强化对甘松采集与贸易的管理。

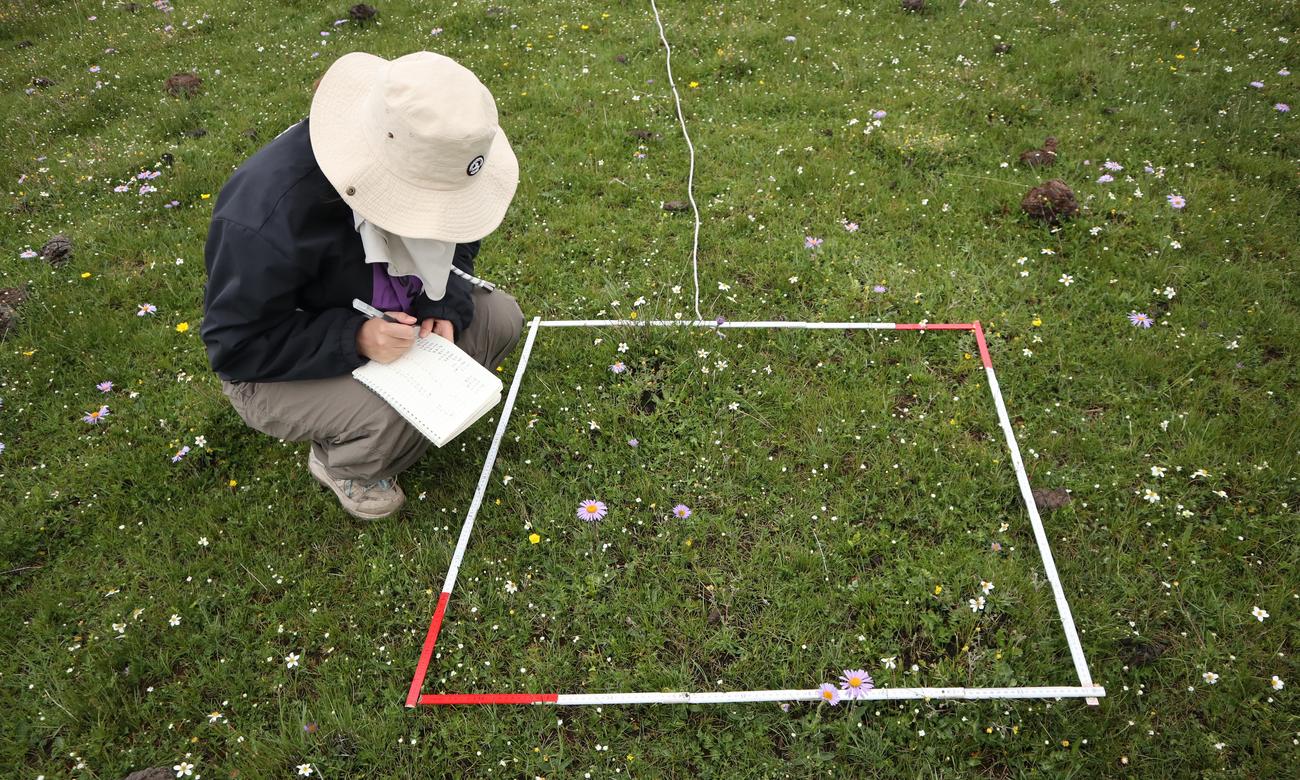

自 2021 年起,本项目团队在四川阿坝藏族羌族自治州的红原县、松潘县、阿坝县、若尔盖县展开了多年野外调查。通过深入研究,明确了影响当地甘松分布的主导环境因子和不同地区甘松群落的结构特征,由此借助模型成功预测了其潜在适生区及资源量。此外,团队通过与社区居民、采购商、藏医以及管理人员等多方访谈,全面掌握了当地甘松采集相关的贸易量、采集强度、采集方式,以及这些因素与当地传统知识和生计方式之间的关系,初步构建了生物、环境与社会因子共同作用下的阿坝州甘松资源可持续采集与管理框架。

但不同区域的甘松种群结构、群落特征、功能性状、遗传多样性、社区生计和利用模式存在显著差异,现有的模型和管理框架难以直接推广至全国范围。为全面厘清国内甘松的分布区及资源量,并构建适用于全国的甘松可持续采集与管理指南,本项目团队计划将研究区域进一步扩展至四川、甘肃和青海的其他主要分布区。后续,团队将系统调查其他地区甘松自然种群的分布、群落结构、生境条件、功能性状及遗传多样性,同时广泛收集甘松采集相关的社区传统知识及市场贸易数据,深入评估影响甘松资源可持续采集的自然和社会制约因素,为甘松资源的保护与可持续利用提供坚实的科学支撑。

终审委员会经审议认为,本项目团队在过去四年中摸索出了相对成熟、科学且有效的研究方法,已有研究成果已被决策者和管理者应用。并且,本项目能够为监管该物种的各地方及国家相关管理部门在加强甘松采集、收购、利用、出口管理以及编制该物种及其他类似药用植物的可持续采集指南方面,提供详实的科学数据及案例参考,因此同意对本项目予以资助。

然而,在全球范围内,由于贸易需求逐年攀升,甘松遭到过度采集。同时,放牧活动以及栖息地丧失等间接威胁,致使其种群数量持续减少,印度和尼泊尔受此影响尤为严重。过去 10 年间,印度喜马拉雅地区的甘松野外种群数量锐减幅度超过 80%。鉴于此,甘松被列为CITES公约附录II物种,其国际贸易受到管控。国际自然保护联盟(IUCN)于 2015 年也将甘松列为 “极危” 物种。2021 年,甘松被纳入我国国家重点保护野生植物名录。但在 2023 年发布的《中国生物多样性红色名录 - 高等植物卷 2020》中,甘松又被评估为 “近危” 物种。目前,我国针对甘松自然种群的分布范围、资源总量、受威胁现状、与社区文化和经济相关性等的研究相对不足,既无法准确评估甘松的采集利用状况及其可持续性,也缺乏相应数据来有针对性地、分区域地强化对甘松采集与贸易的管理。

自 2021 年起,本项目团队在四川阿坝藏族羌族自治州的红原县、松潘县、阿坝县、若尔盖县展开了多年野外调查。通过深入研究,明确了影响当地甘松分布的主导环境因子和不同地区甘松群落的结构特征,由此借助模型成功预测了其潜在适生区及资源量。此外,团队通过与社区居民、采购商、藏医以及管理人员等多方访谈,全面掌握了当地甘松采集相关的贸易量、采集强度、采集方式,以及这些因素与当地传统知识和生计方式之间的关系,初步构建了生物、环境与社会因子共同作用下的阿坝州甘松资源可持续采集与管理框架。

但不同区域的甘松种群结构、群落特征、功能性状、遗传多样性、社区生计和利用模式存在显著差异,现有的模型和管理框架难以直接推广至全国范围。为全面厘清国内甘松的分布区及资源量,并构建适用于全国的甘松可持续采集与管理指南,本项目团队计划将研究区域进一步扩展至四川、甘肃和青海的其他主要分布区。后续,团队将系统调查其他地区甘松自然种群的分布、群落结构、生境条件、功能性状及遗传多样性,同时广泛收集甘松采集相关的社区传统知识及市场贸易数据,深入评估影响甘松资源可持续采集的自然和社会制约因素,为甘松资源的保护与可持续利用提供坚实的科学支撑。

终审委员会经审议认为,本项目团队在过去四年中摸索出了相对成熟、科学且有效的研究方法,已有研究成果已被决策者和管理者应用。并且,本项目能够为监管该物种的各地方及国家相关管理部门在加强甘松采集、收购、利用、出口管理以及编制该物种及其他类似药用植物的可持续采集指南方面,提供详实的科学数据及案例参考,因此同意对本项目予以资助。

本系统由华夏航空控股(深圳)有限公司捐赠

Copyrigt @ 2019-2026 深圳市质兰公益基金会粤ICP备19018245号-1

Copyrigt @ 2019-2026 深圳市质兰公益基金会粤ICP备19018245号-1