本页图片均由项目团队提供,版权属于项目团队

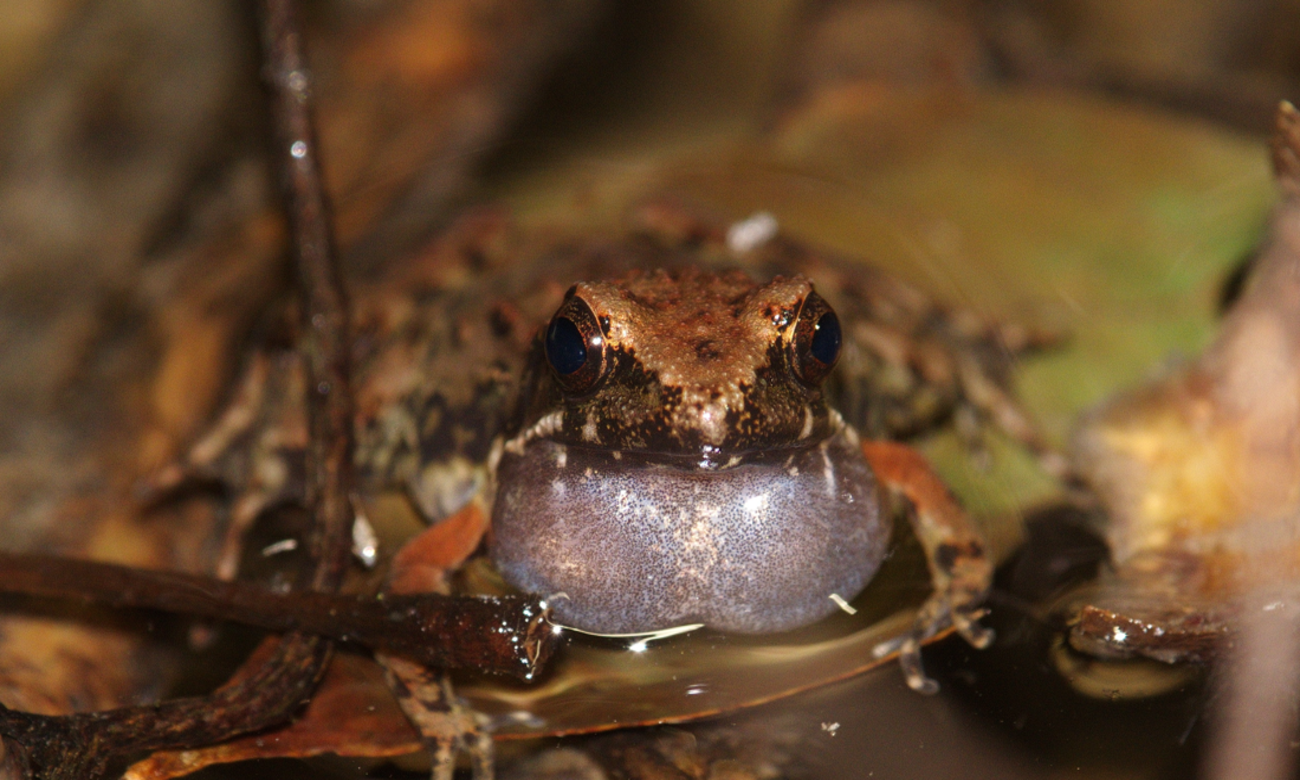

小腺蛙

Glandirana minima

福建小腺蛙及其生境调查与保护

项目编号

2020100121A

项目类型

笃行计划项目(个人类)

项目申请资金总额

80000.00 元

项目计划配套总额

0.00 元

质兰实际资助总额

50014.78 元

项目实际配套总额

0.00 元

项目执行周期

2021-01 至 2022-06(第2年)

结项通过时间

2022-07-04

是否予以连续资助

否(主动放弃)

项目执行人

江航东

第三方托管机构

广西生物多样性研究和保护协会

受益生态系统类型

湿地

保护议题

濒危/关键物种及其栖息地的保护与恢复

涉及省份及自治区

福建

涉及生物多样性保护优先区

武夷山区

项目摘要

小腺蛙是两栖纲无尾目蛙科腺蛙属模式种,模式种产地为福建省福清市灵石寺,是福建特有种,IUCN评估为濒危物种(EN),中国濒危物种红皮书评估为极危(CR)。根据历史资料和我们上一期质兰项目的调查,小腺蛙仅分布于福清市、福州市、长乐市、永泰县和莆田市涵江区的个别乡镇,典型栖息地为丘陵地区的水浸田、沼泽地、水坑和溪流。小腺蛙目前面临着种群数量少、分布范围窄、栖息地丧失、气候异常干旱等威胁。本期项目计划通过培训和指导,提高团队野外调查的科学性;更大范围和更加深入细致的野外调查,基本厘清小腺蛙分布范围、种群数量、栖息地特征、土地利用历史;通过对小腺蛙群体的繁殖期持续监测,完整记录其繁殖行为、蝌蚪生活方式和环境特征。通过科学系统地收集基础数据,评估小腺蛙的生存现状和栖息地关键因子,为保护工作提供保护措施建议。通过在灵石寺和鼓山建立当地志愿者参与的监测活动,与福建师范大学、福建省野生动植物保护中心、当地管理机构合作,共同开展小腺蛙在地保护工作。

资助理由

项目评估委员会同意对该项目继续予以资助,并认为项目在第一年的项目实施期内取得了如下重要成果和社会影响:

福建小腺蛙是福建特有种,虽然该物种被IUCN红色名录评估为濒危(EN)等级,但尚缺乏其现有种群数量、分布、栖息地选择、管理现状等基本信息。在第一年的项目实施过程中,本项目团队不仅通过大量的野外调查,在两个历史分布点和四个新的地点找到了该物种,掌握了该物种大致的生境类型,填补了该物种相关信息的空白,还通过及时与当地保护管理部门的联系沟通,引起了政府部门对该物种的关注与项目支持。

根据历史资料和第一个项目执行年的调查结果,项目发现小腺蛙仅分布于福清市、福州市、长乐市、永泰县和莆田市涵江区的个别乡镇,典型栖息地为丘陵地区的水浸田、沼泽地、水坑和溪流。小腺蛙目前面临着种群数量少、分布范围窄、栖息地丧失、气候异常干旱等威胁。在第二个项目执行年,团队计划通过培训和指导,提高团队野外调查的科学性;更大范围和更加深入细致的野外调查,基本厘清小腺蛙分布范围、种群数量、栖息地特征、土地利用历史;通过对小腺蛙群体的繁殖期持续监测,完整记录其繁殖行为、蝌蚪生活方式和环境特征。通过科学系统地收集基础数据,评估小腺蛙的生存现状和栖息地关键因子,为保护工作提供保护措施建议。通过在灵石寺和鼓山建立当地志愿者参与的监测活动,与福建师范大学、福建省野生动植物保护中心、当地管理机构合作,共同开展小腺蛙在地保护工作。

福建小腺蛙是福建特有种,虽然该物种被IUCN红色名录评估为濒危(EN)等级,但尚缺乏其现有种群数量、分布、栖息地选择、管理现状等基本信息。在第一年的项目实施过程中,本项目团队不仅通过大量的野外调查,在两个历史分布点和四个新的地点找到了该物种,掌握了该物种大致的生境类型,填补了该物种相关信息的空白,还通过及时与当地保护管理部门的联系沟通,引起了政府部门对该物种的关注与项目支持。

根据历史资料和第一个项目执行年的调查结果,项目发现小腺蛙仅分布于福清市、福州市、长乐市、永泰县和莆田市涵江区的个别乡镇,典型栖息地为丘陵地区的水浸田、沼泽地、水坑和溪流。小腺蛙目前面临着种群数量少、分布范围窄、栖息地丧失、气候异常干旱等威胁。在第二个项目执行年,团队计划通过培训和指导,提高团队野外调查的科学性;更大范围和更加深入细致的野外调查,基本厘清小腺蛙分布范围、种群数量、栖息地特征、土地利用历史;通过对小腺蛙群体的繁殖期持续监测,完整记录其繁殖行为、蝌蚪生活方式和环境特征。通过科学系统地收集基础数据,评估小腺蛙的生存现状和栖息地关键因子,为保护工作提供保护措施建议。通过在灵石寺和鼓山建立当地志愿者参与的监测活动,与福建师范大学、福建省野生动植物保护中心、当地管理机构合作,共同开展小腺蛙在地保护工作。

项目成果

项目评估委员认为项目在第二个执行年内取得了如下重要成果和社会影响:

本期项目揭示了福建小腺蛙最新的野外分布范围、种群数量、适宜生境、生活史特点和威胁状况,弥补了该物种在这些关键保护信息上的空白,并为重新评估该物种的全球受威胁状况、制定和实施科学的保护计划和措施提供了科学依据。具体来说,本期调查在野外共发现福建小腺蛙新分布点17处,记录到小腺蛙实体459只。这些发现标志着福建小腺蛙的分布区并不局限于60年来科学家们所掌握的以长乐区文殊院—永泰县方广岩寺---福清灵石寺为核心的闽江南岸,而是广泛分布于北至宁德市的蕉城区,南达福清市及莆田市北隅的涵江区,西到闽侯县,涉闽江、鳌江两岸多地、总面积近4,800平方公里的地理范围内。其中又以福州市下辖的福清市、闽侯县、晋安区、连江县四地的小腺蛙分布最多,约占现有记录种群数量的82%。小腺蛙体型小,喜隐匿,野外实体观察不易,但鸣声极易识别,实地单群观察统计发现约30%的个体为鸣叫的雄蛙;若据此将项目区发声雄蛙的种群占比设定为20-40%,则福建小腺蛙的野生蛙口数量大致在1,150–2,300只的量级范围内,受威胁程度并未如之前IUCN红色名录评估得那么高。

通过对野外栖息生境的综合分析和观察,项目团队发现福建小腺蛙兼具农田蛙和山溪蛙的特点,喜欢在丘陵山地水流平缓的水体,如缓水溪流、水塘、水坑、水沟和水浸田等处栖息,尤其喜欢藏匿在水浸田的浓密草丛中,特别是草丛盖度达90%以上且水草高度为30-70厘米的水草中。野外有目睹到狭蛛捕食小腺蛙。小腺蛙每年5月中旬进入繁殖期,持续至7月结束。雌雄抱对时间可长达40分钟,所产卵为浮水型,窝卵数为150-200粒。蛙卵纯野生环境下2个月之后即可从蝌蚪到幼体的变态,7月份出生的蝌蚪越冬后次年春再完成变态。蛙卵实验条件下四天即可孵化为蝌蚪。小腺蛙野外栖息地微生境的环境因子分析结果表明:小腺蛙对一定范围内的温差变动相对较不敏感,但对水源的稳定性和水流的平稳性却极为敏感,因而其生活习性更接近于农田蛙类。

综合来看,小腺蛙作为一狭域分布的两栖类,对人类的土地和水资源利用方式转变较为敏感,但又不乏适应性。从该物种的分布区土地历史变迁来看,个别历史分布点虽因土地、水资源等利用方式的变化,而在本轮调查中未记录到,但其周边区域小腺蛙的活跃度却并不低。这表明小腺蛙原分布点及其周边地区的土地和水资源利用方式在小尺度上虽不断变化,但大尺度上的生态系统仍能满足这一物种继续自然繁衍下去。社区走访调查也证实了这一点:只要有小腺蛙的分布点内水系通达,在种源有保证的情况下,小腺蛙1-2年即可扩散至同水系的其他适宜生境中去。过去2-25年内,由水稻田撂荒或废弃而自然演变形成的非林亦非农的水浸田,是小腺蛙的偏好环境,而人为改变水环境导致的这类微生境的丧失是影响小腺蛙生存的关键因素。因此,若要保护该物种及其栖息地,应在土地常规管理中适当保留和储备适宜其生存的这类小微湿地,在农业生产中进行“生态留白”,供小腺蛙这一类的两栖动物生存。

除了调查与研究,项目团队在两期项目中共培养了近10人的两栖类调查员。这些志愿者不仅已掌握了野外的小腺蛙种群和栖息地调查方法,并有望持续在当地开展相关的自然教育和科普活动。团队还基于此工作在本执行年中开发了国内首个两栖类的科普小程序——“八闽两栖类”,为今后的自然教育和科普活动提供了一个有益且实用的工具。由于水浸田等适宜栖息地还比较普遍,并不需要额外的保护措施,因此,项目团队将保护的重点放在其模式种产地——灵石森林公园上,通过福建师范大学和省林草部门,推动了公园管理方制定和实施了保护现有栖息地、建设备用水源、设置保护围栏、联合当地社区志愿者开展长期监测等措施。

本期项目揭示了福建小腺蛙最新的野外分布范围、种群数量、适宜生境、生活史特点和威胁状况,弥补了该物种在这些关键保护信息上的空白,并为重新评估该物种的全球受威胁状况、制定和实施科学的保护计划和措施提供了科学依据。具体来说,本期调查在野外共发现福建小腺蛙新分布点17处,记录到小腺蛙实体459只。这些发现标志着福建小腺蛙的分布区并不局限于60年来科学家们所掌握的以长乐区文殊院—永泰县方广岩寺---福清灵石寺为核心的闽江南岸,而是广泛分布于北至宁德市的蕉城区,南达福清市及莆田市北隅的涵江区,西到闽侯县,涉闽江、鳌江两岸多地、总面积近4,800平方公里的地理范围内。其中又以福州市下辖的福清市、闽侯县、晋安区、连江县四地的小腺蛙分布最多,约占现有记录种群数量的82%。小腺蛙体型小,喜隐匿,野外实体观察不易,但鸣声极易识别,实地单群观察统计发现约30%的个体为鸣叫的雄蛙;若据此将项目区发声雄蛙的种群占比设定为20-40%,则福建小腺蛙的野生蛙口数量大致在1,150–2,300只的量级范围内,受威胁程度并未如之前IUCN红色名录评估得那么高。

通过对野外栖息生境的综合分析和观察,项目团队发现福建小腺蛙兼具农田蛙和山溪蛙的特点,喜欢在丘陵山地水流平缓的水体,如缓水溪流、水塘、水坑、水沟和水浸田等处栖息,尤其喜欢藏匿在水浸田的浓密草丛中,特别是草丛盖度达90%以上且水草高度为30-70厘米的水草中。野外有目睹到狭蛛捕食小腺蛙。小腺蛙每年5月中旬进入繁殖期,持续至7月结束。雌雄抱对时间可长达40分钟,所产卵为浮水型,窝卵数为150-200粒。蛙卵纯野生环境下2个月之后即可从蝌蚪到幼体的变态,7月份出生的蝌蚪越冬后次年春再完成变态。蛙卵实验条件下四天即可孵化为蝌蚪。小腺蛙野外栖息地微生境的环境因子分析结果表明:小腺蛙对一定范围内的温差变动相对较不敏感,但对水源的稳定性和水流的平稳性却极为敏感,因而其生活习性更接近于农田蛙类。

综合来看,小腺蛙作为一狭域分布的两栖类,对人类的土地和水资源利用方式转变较为敏感,但又不乏适应性。从该物种的分布区土地历史变迁来看,个别历史分布点虽因土地、水资源等利用方式的变化,而在本轮调查中未记录到,但其周边区域小腺蛙的活跃度却并不低。这表明小腺蛙原分布点及其周边地区的土地和水资源利用方式在小尺度上虽不断变化,但大尺度上的生态系统仍能满足这一物种继续自然繁衍下去。社区走访调查也证实了这一点:只要有小腺蛙的分布点内水系通达,在种源有保证的情况下,小腺蛙1-2年即可扩散至同水系的其他适宜生境中去。过去2-25年内,由水稻田撂荒或废弃而自然演变形成的非林亦非农的水浸田,是小腺蛙的偏好环境,而人为改变水环境导致的这类微生境的丧失是影响小腺蛙生存的关键因素。因此,若要保护该物种及其栖息地,应在土地常规管理中适当保留和储备适宜其生存的这类小微湿地,在农业生产中进行“生态留白”,供小腺蛙这一类的两栖动物生存。

除了调查与研究,项目团队在两期项目中共培养了近10人的两栖类调查员。这些志愿者不仅已掌握了野外的小腺蛙种群和栖息地调查方法,并有望持续在当地开展相关的自然教育和科普活动。团队还基于此工作在本执行年中开发了国内首个两栖类的科普小程序——“八闽两栖类”,为今后的自然教育和科普活动提供了一个有益且实用的工具。由于水浸田等适宜栖息地还比较普遍,并不需要额外的保护措施,因此,项目团队将保护的重点放在其模式种产地——灵石森林公园上,通过福建师范大学和省林草部门,推动了公园管理方制定和实施了保护现有栖息地、建设备用水源、设置保护围栏、联合当地社区志愿者开展长期监测等措施。

项目论文

项目活动

本系统由华夏航空控股(深圳)有限公司捐赠

Copyrigt @ 2019-2026 深圳市质兰公益基金会粤ICP备19018245号-1

Copyrigt @ 2019-2026 深圳市质兰公益基金会粤ICP备19018245号-1